Российский молочный рынок в 2024 году увеличил производство на 4%, к 2030 году объем может достичь 31,3 млн тонн

По оценке Группы «Деловой Профиль», на фоне общего роста производства молока сохраняется высокая зависимость от импортных технологий и колебаний себестоимости. В 2024 году издержки производителей выросли быстрее, чем розничные цены, что оказало давление на рентабельность и усилило потребность в модернизации.

Производство и структура рынка

По данным Союзмолоко, в 2024 году отмечался ценовой диспаритет: себестоимость сырого молока выросла на 28,8%, готовой продукции — на 26,7%, тогда как розничные цены увеличились лишь на 15,7%. При инфляции на уровне 11,4% и росте цен на корма (+49%) и электроэнергию (+11%) прибыльность производителей оставалась ограниченной.

Рост производства был неравномерным: Приволжский федеральный округ увеличил объемы на 6,6%, тогда как в Ленинградской и Новосибирской областях наблюдалось снижение от 2% до 7% из-за климатических и экономических факторов.

Лидерами по объемам товарного молока стали:

-

Новосибирская область — 1,486 млн т;

-

Московская область — 1,221 млн т;

-

Республика Татарстан — 1,200 млн т.

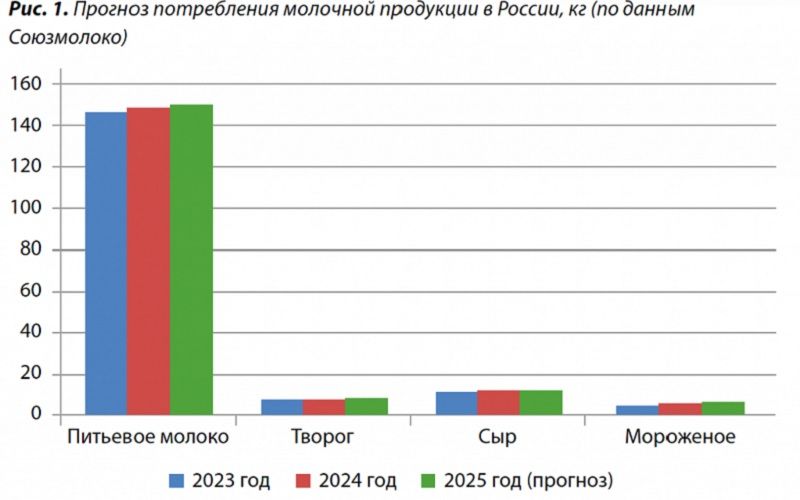

Внутренний спрос на молочную продукцию вырос на 3%, при этом продажи мороженого (+17%), сливок (+13,6%) и йогуртов (+9,1%) стали драйверами роста. Спрос на сыры и кефир снизился на 1% и 0,4% соответственно.

Потребление и изменение структуры спроса

Потребительские предпочтения смещаются в сторону функциональных и обогащенных витаминами продуктов. По данным Nielsen, сегмент функциональных йогуртов вырос на 14–17%, а доля растительных аналогов молока достигла 5% рынка, в первую очередь в крупных городах.

В то же время традиционные категории — питьевое молоко, творог и кефир — сохраняют высокую долю, но показывают замедление роста.

Уровень самообеспеченности России по молоку составляет:

-

питьевое молоко — 147%,

-

творог — 101%,

-

сливочное масло — 85%,

-

сыры — 76%.

Недостаток собственного сырья для производства сыров и масла остается одним из ключевых ограничений развития переработки.

Государственная поддержка и регулирование

Молочная отрасль остается одним из приоритетных направлений государственной агрополитики. В 2025 году продолжают действовать льготные кредиты под 8,3% годовых, программы субсидирования кормов и страхования поголовья через систему ФГИС «ВетИС».

С 1 сентября 2025 года вступят в силу новые правила маркировки органической продукции: использовать обозначения «био» и «эко» смогут только сертифицированные производители. Это создаст новые стандарты прозрачности на рынке, но повысит барьеры для входа.

Важной антикризисной мерой стала временная отмена пошлин на импорт сливочного масла (до 25 тыс. т с декабря 2024 по июнь 2025 года), что позволило стабилизировать рынок жиров в условиях дефицита.

Себестоимость и технологическая зависимость

В 2024 году средняя себестоимость сырого молока выросла почти на треть, а затраты на переработку — на 26–27%.

Основные факторы удорожания:

-

комбикорма — +49%,

-

электроэнергия — +11%,

-

фонд оплаты труда — +20%.

Около 70% технологического оборудования для переработки и сыроделия по-прежнему импортируется. Зависимость от зарубежных решений тормозит локализацию и повышает валютные риски. В этих условиях отрасль ориентируется на развитие отечественных машиностроительных аналогов и энергоэффективных решений.

Влияние демографии и климата

Демографический спад — ключевой сдерживающий фактор внутреннего спроса. Население России снижается на 0,3–0,5% в год, доля граждан старше 60 лет превысила 20%, что ограничивает потребление молочных продуктов.

Климатические изменения также усиливают риски. Засухи в южных регионах (2020, 2022, 2024 годы) снизили урожайность кормовых культур, что спровоцировало рост цен на комбикорма. В ответ в приоритет включены проекты по орошению, хранению кормов и внедрению засухоустойчивых трав.

Технологии и модернизация

Отрасль ускоренно внедряет автоматизацию и цифровые решения:

-

системы автоматического доения и контроля здоровья животных;

-

IoT-платформы для управления фермой;

-

энергоэффективные технологии переработки;

-

использование биотехнологий для повышения продуктивности.

Модернизация позволяет увеличить удои на 4–5% ежегодно, снизить издержки и повысить качество молока.

Внешняя торговля и экспортный потенциал

Экспорт молочной продукции растет опережающими темпами. В 2024 году объем поставок составил 0,78 млн тонн, в 2025-м прогнозируется 1,1 млн тонн, а к 2030 году — 1,5 млн тонн.

Основные направления — Центральная Азия, Ближний Восток, Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии.

Импорт, напротив, сократился до 5,3 млн тонн, и по прогнозам, к 2030 году снизится до 4,1 млн тонн. Повышение экспортных объемов и снижение зависимости от импорта станут ключевыми индикаторами устойчивости отрасли.

Прогноз до 2030 года

По оценке экспертов, объем производства товарного молока в России продолжит расти умеренными темпами:

-

2025 год — 26,8 млн тонн,

-

2030 год — 31,3 млн тонн (+19% к 2024 году).

Рост будет обеспечен повышением продуктивности, строительством новых МТФ и государственной поддержкой.

Среднедушевое потребление останется на уровне 330–340 кг в год, но изменится его структура — увеличится доля функциональных и безлактозных продуктов, снизится потребление традиционных категорий.

Розничные цены продолжат расти: при базовой инфляции 4–5% к 2030 году средняя цена на питьевое молоко может составить 85–90 руб./л, при стресс-инфляции 7–8% — превысить 100 руб./л.

Стратегические направления

Эксперты отмечают, что устойчивое развитие рынка возможно при выполнении трех условий:

-

Рост эффективности производства — развитие отечественных кормов, энергосбережение, внедрение цифрового учета.

-

Расширение экспорта — диверсификация рынков и продвижение брендов под знаком «Натуральное и безопасное происхождение».

-

Поддержка МСП — восстановление льготного кредитования до 70% ключевой ставки для фермеров и регионов с дефицитом молока.