Проблемы, которые мешают развитию животноводства в Казахстане, - Halyk Research

Преимущества и недостатки сельского хозяйства в Казахстане

Общая сельскохозяйственная площадь Казахстана составляет около 217 млн га, из которых пахотные земли – 35 млн га (10-е место в мире и 2-е по площади пахотных земель на душу населения), залежные земли – 13 млн га.1 Из-за неравномерного распределения сельскохозяйственных земель сельское хозяйство в регионах заметно различается.

Несмотря на то, что Казахстан хорошо обеспечен земельными ресурсами, он недостаточно обеспечен водой и является одной из стран с наибольшим дефицитом водных ресурсов в Евразии: только 2.8% ее территории покрыты водой, тогда как две трети представлены засушливыми зонами, где доступ к воде сильно затруднен. Страна уже сейчас начинает испытывать нехватку воды и по прогнозам ООН к 2040 году может столкнуться с существенным дефицитом водных ресурсов в объеме 50% от всей потребности. Количество осадков, составляющее 250 мм год, в национальном масштабе сопоставимо со странами, которые являются пасторальными или где сельское хозяйство полностью зависит от ирригации. Более того, количество осадков сильно варьируется, что создает огромные риски для неорошаемого сельскохозяйственного производства.

Аграрный сектор на сегодняшний день является крупнейшим потребителем водных ресурсов в стране. Примерно две трети от общего забора воды используется в сельском хозяйстве для орошения, при этом 11-15% используемой воды теряется при транспортировке, в основном из-за устаревшей ирригационной инфраструктуры ввиду низких капитальных вложений на модернизацию ирригационных систем, которые имеют решающее значение для повышения производительности фермеров. В целом водные ресурсы имеются для орошения сельскохозяйственных земель на 4 млн га. Однако в настоящее время под орошение освоено лишь около 1.8 млн га,2 что обеспечивает почти половину валового производства сельскохозяйственных культур. Континентальный климат и ограниченная доступность водных ресурсов означают, что влагообеспеченность и погодные условия очень часто являются ключевыми факторами, которые влияют на выпуск сельского хозяйства.

Несмотря на довольно жесткие климатические условия, растениеводство обеспечивает основную долю выпуска сельского хозяйства в стране. В плане зерновых культур Казахстан является одним из ведущих производителей и экспортеров пшеницы в мире. Наиболее распространенным видом является яровая пшеница, которая отличается высоким качеством и мукомольными свойствами.

Следует отметить, что уровни осадков в стране достаточны для выращивания пшеницы, особенно в северном Казахстане, но не так хороши, как в сопоставимых странах в регионе, включая Россию и Украину. Среди масличных культур, под которые также отведены значительные посевные площади, преобладает производство и экспорт семян подсолнечника. Помимо этого, в стране выращиваются рапс, кукуруза, гречиха, хлопок, сахарная свекла, лен, картофель, рис, ячмень, овес, овощные и бахчевые культуры.

Казахстан имеет довольно крупную и давно сложившуюся отрасль животноводства, при этом производство говядины, птицы, овец и молочных продуктов обслуживает в основном потребности внутреннего рынка. Действующая модель животноводства основана на исторических традициях кочевого животноводства и конкурентных преимуществах Казахстана – естественных пастбищ площадью 180 млн га (5-е место в мире после Китая, Австралии, США, Бразилии), пригодных для разведения до 30 млн голов скота. В настоящее время, однако, используется только 30% пастбищ.

В структуре животноводства преобладают овцеводство, а также разведение крупного рогатого скота и лошадей. В пустынных и полупустынных районах распространено верблюдоводство. В последние годы также растет племенное животноводство.

Важным препятствием для развития животноводства в стране является недостаток кормовой базы. Обеспеченность грубыми кормами в Казахстане достигает всего 80%, сочными кормами – 40%, а концентрированными – около половины.

В целом экспортный потенциал сельского хозяйства в Казахстане достаточно велик, что обусловлено его близостью к крупным рынкам сбыта: Китаю, России, Ирану, Узбекистану, Афганистану, а также странам Персидского залива. Кроме того, учитывая текущие геополитические события, связанные с ситуацией в Украине, а также быстрый рост мировых цен на продовольствие, существует значительный потенциал для дальнейшего увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции в страны Среднего коридора. По приблизительным подсчетам, потенциал Среднего коридора к 2030 году оценивается до 20 млн тонн грузов в год.

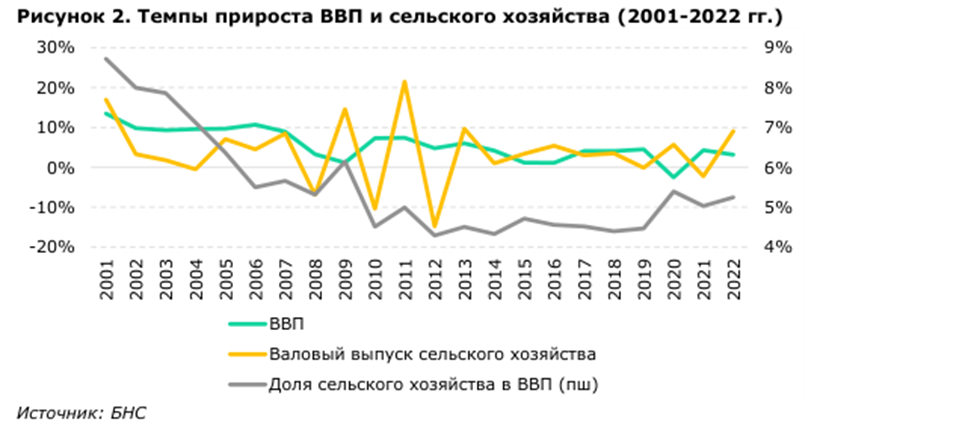

Несмотря на значительный потенциал и конкурентные преимущества, на сегодняшний день сельское хозяйство в стране растет очень медленными темпами. На конец сентября 2023 года доля сельского хозяйства в ВВП Казахстана составила всего 4.1%. В то же время в соседних странах этот показатель в несколько раз выше, чем в Казахстане.

До мирового финансового кризиса 2008-2009 годов (МФК) темпы прироста ВВП опережали темпы прироста валового выпуска сельского хозяйства. После МФК и до 2014 года сельское хозяйство показывало очень высокую волатильность, тогда как рост ВВП после резкого сокращения в 2009 году быстро стабилизировался. Начиная с 2014 года темпы прироста сельского хозяйства в целом были более умеренными и показывали схожую динамику с ВВП с некоторым временным лагом. При этом за последние 20 лет доля сельского хозяйства в ВВП сократилась в полтора раза.

В части животноводства в «Концепции развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021-2030 годы» выделяются следующие проблемы: высокий удельный вес скота в личных подсобных хозяйствах населения, не охваченного технологическими процессами и не обеспеченного достаточным количеством кормов; высокая доля беспородного скота, включая в личных подсобных хозяйствах; дефицит пастбищ для поголовья сельских населенных пунктов; слабость кормовой базы, низкая доля кормовых культур в севообороте, орошаемых землях, деградация и низкая продуктивность пастбищных угодий; сложная эпизоотическая ситуация и низкий уровень заработной платы ветеринарных специалистов; слабое освоение отгонных пастбищ ввиду их недостаточной обводненности; ограниченный экологический мониторинг в секторе; и дефицит квалифицированных кадров в животноводстве.

Ключевой причиной стагнации сельского хозяйства в Казахстане являются неправильные государственные подходы по развитию этого важного сектора экономики, считают аналитики обзора.

Экспорт продукции животноводства за 10 месяцев 2023 г. составил около $140 млн, а импорт – $251 млн. С 2015 года как экспорт, так и импорт продукции животноводства заметно увеличились, однако это связано в основном с низкой базой. В целом для животноводства наблюдается прямо противоположная картина: показатели внешней торговли значительно меньше, так как продукция животноводства в основном используется для внутреннего потребления или переработки.

В структуре экспорта продукции животноводства преобладают мясо крупного рогатого скота и баранина, тогда как в импорте – мороженая рыба, КРС и его мясо, домашняя птица и свинина. Примечательно, что мясо крупного рогатого скота занимает почти половину экспорта, а мороженая рыба – треть импорта.

В целом основная проблема внешней торговли сельскохозяйственной продукцией заключается в том, что объемы экспорта существенно отстают от объемов импорта. В частности, это касается продукции животноводства и продуктов переработки. К примеру, Казахстан является довольно крупным производителем мяса и мясной продукции, однако объемы импорта в данной категории значительно превышают показатели экспорта. Так, за 10 месяцев 2023 г. импорт мяса и мясной продукции составил $331 млн, тогда как экспорт – лишь $136 млн. При этом мясо в основном импортировалось из стран Латинской Америки, таких как Бразилия, Аргентина, Уругвай и Парагвай, находящихся очень далеко, что, соответственно, влечет за собой высокие транспортные расходы.

Такая ситуация приводит к потере значительной части экспортных доходов, которые могли бы стать драйвером роста сельского хозяйства в Казахстане.

Причиной подобного разрыва является тот факт, что, начиная с 2010 года, государственная политика поддержки сельского хозяйства начала фокусироваться на импортозамещении (самодостаточности) вместо поддержки экспорта. Импортозамещение – весьма популярная политика среди правительств, которая может создавать впечатление патриотических подходов во внешней торговле. Основной посыл такой политики – это то, что стимулируется производство местных товаров вместо импорта из-за границы. Однако международные исследования свидетельствуют о том, что большинство стран, которые в течение длительного периода времени применяли политику импортозамещения, так и не смогли укрепить свою конкурентоспособность и столкнулись со снижением эффективности сельского хозяйства. Такая ситуация наблюдается и в Казахстане, где, несмотря на государственные меры, объемы импорта так и не уменьшились, а экспорт тем временем сильно пострадал. Более того, хотя цель по продвижению экспорта сельхозпродукции всегда являлась приоритетной, инструменты политики в этом направлении в основном были связаны с импортозамещением.

Показатели экспорта сельхозпродукции довольно низкие и в международном сравнении. Так, доля сельского хозяйства (включая переработанную продукцию) в общем экспорте Казахстана на конец октября 2023 года составила 6.9%. Несмотря на заметное увеличение за последнее десятилетие, по этому показателю Казахстан все еще отстает от развитых стран, таких как США или Канада, где доля аграрной продукции в общем экспорте доходит до 12%.

По продуктивности в сфере животноводства Казахстан также отстает от других стран. К примеру, Алтайский край РФ, с которым Казахстан граничит на востоке, по всем показателям продуктивности обгоняет Казахстан, хотя и имеет схожие географические характеристики (Таблица 1). Основными причинами подобной низкой продуктивности в стране являются недостаток кормовой базы, нестабильная эпизоотическая обстановка в личных подсобных хозяйствах населения и изношенность используемой техники для содержания и забоя скота и птицы.

Следующие проблемы мешают продуктивности скота: высокий удельный вес скота в личных подсобных хозяйствах населения, не охваченного технологическими процессами и не обеспеченного достаточным количеством кормов; (высокая доля беспородного скота, включая в личных подсобных хозяйствах; дефицит пастбищ для поголовья сельских населенных пунктов; низкий уровень заработной платы ветеринарных специалистов; слабое освоение отгонных пастбищ из-за недостаточной обводненности; дефицит квалифицированных кадров в животноводстве.

По данным БНС, на конец 2022 года степень износа основных средств в аграрном секторе составила 36.4%, в то время как коэффициент обновления основных средств7 – 15.2%. Эти цифры, на наш взгляд, весьма занижены, поскольку износ основных средств в сельском хозяйстве является одной из его ключевых проблем. Так, в текущей Концепции АПК указано, что износ машинно-тракторного парка в сельском хозяйстве составляет в среднем 76% (по парку тракторов – 80%, комбайнов – 72%). Материально-техническая база гидрогеолого-мелиоративных служб не обновлялась уже больше 10 лет, тогда как все основные средства в этой области имеют почти 100% износ – здания и сооружения, автотранспорт находятся в аварийном или в ненадлежащем техническом состоянии.

Из-за ограниченности средств государственного бюджета с каждым годом ухудшается материально-техническая оснащенность государственных ветеринарных организаций. В большинстве из них основные средства физически изношены и морально устарели. Из-за мелкотоварности производства многие крестьянские и фермерские хозяйства не имеют достаточных ресурсов для обновления машинно-тракторного парка и других основных фондов.

Одной из главных причин высокого уровня износа является неразвитость рынка инвестиционного кредитования и лизинга в сельском хозяйстве. Как мы уже писали, вместо решения провалов рынка рыночного кредитования сельского хозяйства государство продолжает выдавать льготные кредиты под низкие проценты через институты развития. Поскольку размеры льготного кредитования ограничены, то бенефициарами таких кредитов обычно являются крупные аграрные предприятия. Кроме того, отсутствие частной собственности на сельскохозяйственную землю резко снижает объемы кредитования из-за проблем с залогом на земли. Помимо этого, можно отметить общую неразвитость системы сервисного обслуживания, включая низкую эффективность работ по восстановлению деталей сельхозтехники.

Капитальные инвестиции в сельское хозяйство

За 10 месяцев 2023 г. капитальные инвестиции в сельское хозяйство составили около Т778 млрд, из них Т435 млн или 0.1% профинансированы за счет бюджетных средств, а остальная часть – за счет собственных или заемных средств. За этот же период их доля в общих инвестициях в стране составила 5.8%. Начиная с 2010 года, продолжается некоторый рост капитальных вложений в сельское хозяйство как в абсолютном выражении, так и их доле в общих инвестициях. Это в основном связано с ростом бюджетных расходов на поддержку сельского хозяйства с принятием различных программ развития агропромышленного комплекса после МФК. В то же время доля капитальных инвестиций в сельское хозяйстве к ВВП исторически не достигала даже одного процента.

В числе главных причин, сдерживающих инвестиционную деятельность в сельском хозяйстве, можно отметить низкую эффективность производства, в том числе низкую отдачу от самих инвестиций, недостаток собственных средств, накопившиеся долги в сельхозпредприятиях и ограниченный доступ к частному финансированию в аграрном секторе. Эти трудности особенно заметно проявлены среди мелких хозяйств, которые составляют большую часть сельхозпроизводителей.

В Концепции АПК широко обсуждается проблема недостаточных капитальных вложений в сельское хозяйство, однако для ее решения, как и в предыдущих госпрограммах, в ней предусматривается увеличение объемов субсидирования по нерыночным процентным ставкам через различные каналы (субсидирование ставок вознаграждения по кредитам на пополнение основных и оборотных средств, на лизинг, запуск новых программ по льготному кредитованию и т.д.). Как мы уже не раз упоминали, раздача дешевых денег антирыночными методами со стороны государства является ключевой причиной, почему не растет рыночное финансирование, в том числе в аграрном секторе. Наличие большого объема льготных займов, финансируемых государством, вытесняет частные инвестиции и коммерческие займы банков. На наш взгляд, роль государства в привлечении инвестиций должна заключаться не во вмешательстве в рыночные отношения и ставки, а в улучшении бизнес-среды путем устранения различных административных и регуляторных барьеров, а также содействии динамизму бизнеса и конкуренции.

ПИИ в сельском хозяйстве

Валовый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в сельское хозяйство за 1 полугодие 2023 года составил $31.5 млн, тогда как их доля в общих ПИИ была всего 0.2%. Такие низкие значения указывают на то, что аграрный сектор в Казахстане не является привлекательной отраслью для иностранных прямых инвесторов, которые предпочитают вкладывать средства главным образом в горнодобывающую промышленность или металлургию. Доля инвестиций в сельское хозяйство в общих ПИИ исторически не превышала даже пол процента, при этом максимальный объем притока был зафиксирован в 2015 году – $71.8 млн. В последующие годы данный показатель сократился более чем в два раза.

По доле притока прямых иностранных инвестиций в сельское хозяйство Казахстан заметно отстает от показателей других стран. К примеру, в Индонезии, которая фактически является мировым лидером по привлечению иностранных инвестиций в аграрный сектор, доля сельского хозяйства в общем притоке ПИИ в 2019 году составила 7.7%, тогда как в Казахстане – 0.06%. Значительное отставание также наблюдается от Норвегии, Новой Зеландии и Бразилии.

Отмечается, что важной причиной для такого низкого уровня ПИИ в сельском хозяйстве является действующий запрет на продажу или аренду земель иностранцам.

Среди остальных причин низкой инвестиционной привлекательности сельского хозяйства в целом можно выделить присущие этому сектору высокие риски, включая стихийные бедствия, такие как засухи, наводнения, вредители, болезни, сезонность и высокую волатильность цен, а также быстрые изменения на мировых и региональных рынках.

Занятость в сельском хозяйстве

По итогам 3-го квартала 2023 года численность занятых в сельском хозяйстве составила около 1.1 млн человек, из них 621 тыс. или 55.8% – самозанятые, остальные – наемные работники. В то же время доля занятых в сельском хозяйстве от общего количества занятых составила 12.2%. С 2010 года численность занятых в сельском хозяйстве, как и доля самозанятых в нем, непрерывно сокращается, что свидетельствует о снижении уровня трудоустройства в отрасли, а также большей формализации деятельности аграриев. Доля занятых в сельском хозяйстве, которая в 2010 году составляла почти треть от всех занятых в экономике – самый высокий показатель среди всех отраслей на тот момент – с тех пор снизилась более чем в два раза.

За 3 квартал 2023 года среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства составила 236 665 тенге, что на 32.5% ниже, чем в целом по экономике (350 542 тенге). Не считая сектор развлечений (226 546 тенге), это самая низкая заработная плата среди всех отраслей.

Крупные сельхозпредприятия в Казахстане часто сталкиваются с долговыми проблемами, частично усиленными волатильностью урожайности и цен, особенно в периоды кризисов, таких как МФК или низкая урожайность в текущем году. Правительство считает эти холдинги слишком большими, чтобы обанкротиться, и вместо реструктуризации или банкротства после неплатежеспособности такие компании получают огромные государственные субсидии для восстановления своего финансового положения, что приводит к искажению конкуренции в секторе и низкой эффективности.

В то же время мелкие сельхозпроизводители сталкиваются с рядом проблем при доступе к цепочкам поставок, конкуренции с крупными сельхозпредприятиями и преодолении трудностей, связанных с масштабом производства. Сюда входят более высокие затраты на единицу сбора и транспортировки продукции, высокие риски для безопасности продовольственных товаров, неравномерное качество продукции, ограниченный доступ к аграрным знаниям и консультативным услугам, слабая система кредитования и ограниченные вертикальные связи между переработчиками и мелкими фермерами.

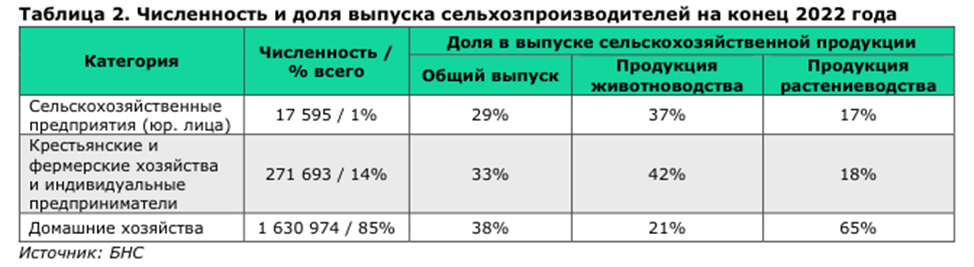

Сельскохозяйственные кооперативы в этом отношении могут помочь мелким сельхозпроизводителям повысить производительность и получить выгоду от эффекта масштаба, большей переговорной силы с другими участниками логистической цепочки и лучшего доступа к знаниям и системам передачи технологий. В Казахстане, несмотря на то что закон «О сельскохозяйственных кооперативах» был принят еще в 2015 году, этот институт все еще слаборазвит. В последующие годы правительство провело ряд важных реформ для поддержки развития сельскохозяйственных кооперативов, однако данный процесс идет очень медленно. Фермеры имеют ограниченную осведомленность и доверие кооперативной модели из-за негативного опыта коллективного сельского хозяйства в советский период. Так, на конец 2022 года в стране действовали лишь 3.3 тыс. сельхозкооперативов, членами которых были примерно 44 тыс. сельхозпроизводителей: из них 54.5% – домашние хозяйства, 44.7% – крестьянские и фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, 0.8% – агропредприятия (юр. лица). В то же время на конец 2022 года в Казахстане действовали более 1.9 млн сельхозпроизводителей. Другими словами, только 2.3% действующих сельхозпроизводителей являются членами сельскохозяйственных кооперативов. Как подчеркивалось выше, основная доля выпуска сельскохозяйственной продукции приходится на домашние хозяйства. Они обычно работают неофициально в качестве самозанятых. Такая ситуация приводит к тому, что домашние хозяйства в значительной степени находятся за пределами охвата государственных программ. Поскольку их деятельность неофициальная, они ограничены в доступе к мерам господдержки, которую получают в основном крупные сельхозпроизводители, а отсутствие соответствующих государственных услуг означает, что у них мало внешних стимулов для улучшения своей производственной модели или практики.

Государственная поддержка сельского хозяйства

Аграрный сектор в Казахстане глубоко зависит от государственных дотаций. По оценкам ОЭСР, общий объем бюджетной поддержки сельского хозяйства в Казахстане в 2022 году составил около $1.7 млрд или 0.8% к ВВП. С 2020 года объемы поддержки повысились, тогда как их доля к ВВП, наоборот, снизилась, что, возможно, связано с более быстрыми темпами роста ВВП по сравнению с бюджетными расходами после восстановления экономики от пандемии COVID-19.

В целом инструменты поддержки сельского хозяйства в Казахстане варьируются от прямых субсидий из бюджета и льготных кредитов до различных инвестиционных и налоговых льгот и ограничений во внешней торговле.

Инструменты поддержки сельского хозяйства в Казахстане

• Льготные кредиты представляют собой одну из двух основных форм господдержки сельского хозяйства. Такие кредиты предоставляются по заниженным процентным ставкам различными кредитными организациями под эгидой холдинга «Байтерек». Процентные ставки по сельскохозяйственным кредитам и договорам лизинга субсидируются, а льготные кредиты предоставляются как по краткосрочным, так и по инвестиционным кредитам. Кроме того, первичные производители могут претендовать на льготный лизинг техники. Наряду с сельхозпроизводителями, предприятия пищевой промышленности могут получить льготное кредитование и лизинг техники и оборудования у компаний «Байтерека».

• Другая основная форма поддержки сельского хозяйства в РК – инвестиционные субсидии, которые предоставляются через сложную разрешительную систему. Они распространяются на 34 типов проектов9 при условии соблюдения некоторых технических спецификаций и нормативных правил и должны быть одобрены региональными властями, а в некоторых случаях и Министерством сельского хозяйства РК.

• Казахстан применяет ряд ограничений во внешней торговле аграрной продукцией, включая тарифные квоты, таможенные пошлины и нетарифные меры. Они в основном реализуются в рамках Таможенного союза Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Тарифные квоты применяются к импорту говядины более низких сортов и продуктов из мяса птицы. В целях поддержки внутреннего производства правительство также часто применяет экспортные пошлины (например, при экспорте семян подсолнечника).

• Государственная комиссия по вопросам модернизации экономики РК принимает решения об интервенционных закупках зерна для поддержки цен местных производителей. В то же время действует система стабилизации потребительских цен по 29 товарам (в основном социально-значимые товары). Закупки происходят после сбора урожая по рыночным ценам, а продукция хранится и выпускается по ценам ниже рыночных в конце года.

• Меры государства по диверсификации сельскохозяйственных культур в целом направлены на сокращение посевных площадей под пшеницу и увеличение площадей под другие «приоритетные культуры», включая кормовые и масличные культуры, ячмень и кукурузу. Для таких культур предлагаются более высокие субсидии. Предусмотрены выплаты за тонну для семян масличных культур, риса, сахарную свеклу и хлопка для переработки.

•Для животноводства действуют субсидии за поголовье и продукцию. Значительную часть субсидий за продукцию получают крупные производители продукции животноводства. Другими формами поддержки животноводства являются субсидии на силос и корма, а также поддержка искусственного осеменения и закупка молодняка для откормочных площадок.

• Субсидируется приобретение минеральных удобрений и высококачественных семян. На дизельное топливо, реализуемое сельхозпроизводителям, применяются административные цены ниже рыночных (скидка около 14-15%). Также заранее определяются общие объемы поставок по этим ценам в период посева и сбора урожая.

• Сельскохозяйственные предприятия (юридические лица), крестьянские и фермерские хозяйства пользуются специальными налоговыми режимами со значительными льготами. К примеру, с 2015 года крестьянские и фермерские хозяйства площадью менее 3 500 га имеют право на уплату единого земельного налога, который устанавливается в процентах от кадастровой стоимости земли в собственности/пользовании, и заменяет все остальные предпринимательские налоги. С 2016 года также действует практика субсидирования НДС заготовительным организациям на сельхозпродукцию.

Государственная политика развития сельского хозяйства

Правительство Казахстана на протяжении многих лет рассматривало сельское хозяйство как один из потенциальных нефтяных драйверов роста экономики. Государство последовательно отдавало приоритет этому сектору для его ускоренного развития в рамках стратегических документов, а затем и различных программ развития сельского хозяйства, вытекающих из них.

В 1997 году правительство представило Стратегию «Казахстан-2030: Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев», в которой подчеркивалась важность развития сельского хозяйства и пищевой промышленности для решения структурных проблем, таких как низкая занятость и высокий уровень бедности. Стратегия была реализована посредством серии десятилетних планов. В рамках нее правительство начало предоставлять прямую помощь и субсидии местным производителям и переработчикам продуктов питания, однако уровень государственной поддержки на тот момент был незначительным.

В 2006 году правительство учредило крупную организацию по развитию сельского хозяйства «КазАгро» – государственный холдинг, который направил большую часть государственных средств на финансовую и иные виды поддержки сельского хозяйства.

После мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. в 2010 году был утвержден «Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года». Ключевыми направлениями экономической диверсификации и продовольственной безопасности в рамках плана стали сельское хозяйство и пищевая промышленность, именно: экспорт аграрной продукции, повышение производительности труда, переработка мяса, молока, фруктов и овощей.

В 2010 году правительство утвердило «Программу по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2010–2014 годы», в которой были поставлены следующие задачи: производство качественной и конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции для покрытия потребностей внутреннего рынка и занятия экспортных ниш; развитие современной инфраструктуры АПК; концентрация научных исследований на приоритетных направлениях АПК в соответствии с социально-экономическим развитием страны и трендами мировой науки; а также подготовка высококвалифицированных кадров для нужд АПК.

После пересмотра Стратегии «Казахстан-2030» в 2012 году власти приняли новую Стратегию «Казахстан-2050: новый политический курс состоявшегося государства» в целях сохранения высоких темпов роста экономики и повышения ее устойчивости. В части сельского хозяйства ключевыми вопросами новой экономической стратегии стали: модернизация сельского хозяйства, развитие фермерства и МСБ в сельхозпереработке и торговле, а также совершенствование политики в отношении водных ресурсов.

В 2013 году правительство приняло «Программу по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013–2020 годы» (также известную как «Агробизнес-2020»), которая была направлена на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственных производителей за счет увеличения льготной финансовой помощи, улучшения сбыта сельскохозяйственной продукции и улучшения механизмов управления.

В 2017 году была принята новая «Государственная программа развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017–2021 годы». Хотя она сохранила принципы предыдущей программы (Агробизнес-2020), в ней уделялось больше внимания развитию и поддержке мелких крестьянских и фермерских хозяйств, кооперативов сельскохозяйственных производителей, а также услуг и инфраструктуры, необходимых для поддержки сельского хозяйства.

В 2021 году произошло слияние между холдингами «КазАгро» и «Байтерек». Все задачи, которые стояли перед «КазАгро», в том числе льготное финансирование сельского хозяйства, поддержка животноводства, растениеводства и другие, перешли «Байтерек» в качестве единого института развития. В этом же году были приняты «Национальный проект по развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021-2025 годы» и «Концепция развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021-2030 годы». Основными задачами Нацпроекта являются повышение производительности труда, увеличение экспорта продукции АПК, а также повышение заработной платы и доходов сельских жителей и работников. Концепция же помимо этих целей также уделяет внимание повышению урожайности, обеспеченности сырьем и товарами, а также повышению объема инвестиций, обновлению сельхозтехники и внедрению современных методов сельского хозяйства.

Одним из недостатков государственных программ развития аграрного сектора в Казахстане является то, что все эти программы утверждались, исполнялись, контролировались и оценивались самим правительством, что приводило к отсутствию подотчётности всему обществу. Парламент, граждане и независимые эксперты не были вовлечены в обсуждение и утверждение новых программ и, что особенно важно, в оценку их результатов. В итоге каждая последующая программа развития не включала критический анализ предыдущей программы, а плохие результаты прошлых программ не были использованы в качестве исходных данных при разработке новых.

Другим недостатком правительственного подхода по развитию сельского хозяйства является неверное понимание термина «продовольственная безопасность». Изначально правительством под продовольственной безопасностью понималась «продовольственная самодостаточность», что является одним из проявлений политики импортозамещения. В соответствии с законодательством Казахстана, продовольственная безопасность – это состояние защищенности экономики, в том числе агропромышленного комплекса, при котором государство способно обеспечить физическую и экономическую доступность населению качественных и безопасных продовольственных товаров, достаточных для удовлетворения физиологических норм потребления и демографического роста. Но такое определение продовольственной безопасности не означает, что Казахстан должен полностью сам себя обеспечить всем продовольствием, даже если определенную сельскохозяйственную продукцию неэффективно производить внутри страны. Международные исследования утверждают, что излишний фокус на политике продовольственной самодостаточности является серьезной ошибкой на том основании, что такая политика, как правило, неэффективна и искажает рынок в стране. Введение импортных ограничений и тарифов, а также субсидирование сельхозпроизводителей для обеспечения продовольственной самодостаточности (импортозамещения) рассматривается как опасная и дорогостоящая политика, которая подрывает продовольственную безопасность в долгосрочной перспективе, так как она закрывает возможности для повышения эффективности и конкурентоспособности отечественного сельхозпроизводства, что приводит к повышению внутренних цен на продовольствие.

В целом для развития сельского хозяйства в рамках государственных программ правительство использовало те же командно-административные методы и подходы, как и в других секторах экономики. Для предоставления ограниченной государственной поддержки правительство само выбирало приоритетные сектора и продукцию сельского хозяйства, даже если они показывали низкую производительность. Для такой поддержки использовались инструменты, которые искажали рыночные механизмы и конкуренцию в сельском хозяйстве. К подобным антирыночным мерам поддержки относятся: защита от более дешевого импорта, финансирование сельского хозяйства по нерыночным ставкам, прямое субсидирование сельхозпроизводителей, льготное налогообложение, льготное топливо и т.д. При этом аграрная политика Казахстана никогда не ставила задачу по преодолению провалов рынка (проблем неработающих рыночных отношений) в секторе. Кроме того, долгосрочные цели программ очень часто противоречили инструментам политики. Например, продвижение экспорта сельскохозяйственной продукции всегда рассматривалось как один из важнейших приоритетов аграрной политики страны. Тем не менее, инструменты политики были полностью связаны с импортозамещением (продовольственной самодостаточностью), что напрямую противоречило подходу по продвижению экспорта сельскохозяйственной продукции Казахстана на внешние рынки.

Многочисленные международные исследования подчеркивают, что именно конкурентные рынки в сельском хозяйстве (включая рынок земли) способствуют развитию сектора и повышению уровня жизни граждан всей страны. Однако исторически аграрная политика Казахстана уделяла очень мало внимания динамизму бизнеса и привлечению частных инвестиций в отрасль, а также рыночному перераспределению капитала и трудовых ресурсов между фермами и другими частями аграрного бизнеса. Поскольку принципы государственной поддержки сельского хозяйства всегда позволяли менее продуктивным хозяйствам оставаться в отрасли, в ней не произошел процесс так называемого «созидательного разрушения», когда менее продуктивные хозяйства уходят с рынка, а вместо них на рынок приходят и быстро растут новые и более продуктивные сельхозпроизводители. Как отмечалось ранее, важной проблемой государственной поддержки сельского хозяйства является то, что льготное государственное финансирование по низким ставкам вытеснило частное рыночное кредитование сельхозпроизводителей со стороны банков, частных лизинговых компаний и других частных финансовых организаций. При этом льготное государственное финансирование имеет ограниченные размеры, что приводит к крайне низкому охвату сельхозпроизводителей подобным льготным кредитованием.

Основными бенефициарами льготной государственной поддержки являются крупные хозяйства, а домашние хозяйства в значительной степени находятся за пределами охвата государственных программ, поскольку их деятельность во многом неофициальная и у них нет административной возможности бороться за ограниченную государственную поддержку. При этом, как указывалось ранее, именно домашние хозяйства обеспечивают основную долю выпуска сельскохозяйственной продукции в стране.

Также в ходе реализации большинства программ развития сельского хозяйства правительство постоянно меняло приоритеты господдержки, что приводило к постоянному перераспределению субсидий и другой поддержки внутри подотраслей – они отбирались у одной и отдавались другой отрасли по «приоритетности». Например, с 2015 по 2020 годы правила субсидирования менялись 47 раз.10 Зачастую субсидии не выплачивались вовремя и выделялись без привязки к показателям эффективности производства. При этом сам механизм предоставления субсидий не был достаточно прозрачным. Недавние коррупционные скандалы в сфере распределения субсидий в сельском хозяйстве показывают глубину этой проблемы.

Одной из ключевых проблем развития сельского хозяйства является то, что в этом секторе очень низкая динамика предпринимательской активности. Это означает, что в отрасли очень низкий процент новых и эффективных сельскохозяйственных производителей, которые заменяют старых и неэффективных. Из-за этого конкурентоспособность и производительность сектора намного ниже, чем в развитых странах. На сегодня частный бизнес в сельском хозяйстве в значительной степени стал зависимым от государственной поддержки и не стремится выжить за счет конкурентной борьбы.

Местные сельхозпроизводители во многом уверены, что государство всегда окажет им финансовую поддержку даже в самые благоприятные времена. В соответствии с лучшим мировым опытом, частная собственность на сельскохозяйственные земли и развитый рынок купли-продажи такой земли являются обязательным условием для развития эффективного и конкурентоспособного предпринимательства в сельском хозяйстве. Однако вместо борьбы с непрозрачными и коррумпированными земельными отношениями в сельской местности власти свернули земельную реформу, что, по нашему мнению, является одним из главных препятствий для успешного развития сельского хозяйстве в Казахстане. Как описывалось ранее, по нашему мнению, прошлые и текущие подходы государства по поддержке развития сельского хозяйства являются нерыночными по своей сути, что является основной причиной очень слабых темпов развития этой отрасли экономики как с точки зрения ее доли в ВВП, так и эффективности и конкурентоспособности.

Рекомендации для развития аграрного сектора в Казахстане

Существует необходимость в сокращении и перенаправлении неэффективной государственной поддержки, которая искажает рыночные отношения в сельском хозяйстве. Вместо того, чтобы сдерживать развитие частного сектора, государственные расходы и инвестиции следует переориентировать на стимулирующие меры по развитию конкуренции и эффективного частного предпринимательства в сельском хозяйстве. Правительство должно фокусироваться на создании бизнес-среды, способствующей предпринимательству, частным инвестициям, динамизму бизнеса, когда неэффективный бизнес быстро заменяется эффективным. В секторе должны автоматически работать рыночные механизмы по перераспределению капитала и трудовых ресурсов.

Государственные субсидии практически целиком должны быть направлены на проекты по развитию инфраструктуры и человеческого капитала в сельском хозяйстве. В отличие от прямых субсидий сельскохозяйственным производителям, искажающих рыночные механизмы, существует множество исследований, показывающих высокую экономическую отдачу от государственных инвестиций в инновации, управление водными ресурсами, дорожную, рыночную и прочую инфраструктуру в сельском хозяйстве. Государственная поддержка в виде финансирования НИОКР, а также услуг по распространению знаний и передаче технологий и ноу-хау, как правило, обеспечивает один из самых высоких показателей эффективности среди всех государственных инвестиций в развитие сельских районов.

В аграрном секторе Казахстана существует острая необходимость в независимой оценке влияния государственной поддержки на рыночные механизмы и конкуренцию. Роль государства в программе по развитию агропромышленного сектора, на наш взгляд, должна ограничиваться только мерами для устранения так называемых «провалов рынка».

Подобная оценка должна касаться следующих вопросов: улучшит или ухудшит ли эта правительственная мера конкуренцию и рыночные механизмы в сельском хозяйстве? На какие провалы рынка направлена эта мера? Будет ли эта мера направлена на устранение провалов рынка на постоянной основе без дальнейшего участия и помощи со стороны государства (то есть, является ли эта мера структурным изменением)?

Важно прекратить политику импортозамещения (политику продовольственной самодостаточности) в сельском хозяйстве. С точки зрения продовольственной безопасности, на наш взгляд, главной заботой правительства должна стать способность населения с низкими доходами платить за продукты питания. В Казахстане открытая экономика и есть надежные внешнеторговые связи, поэтому физическая доступность продовольствия для населения не является проблемой. То есть, правительству следует перенаправить меры по импортозамещению и по защите отечественных сельхозпроизводителей на расширение экспорта конкурентоспособной сельхозпродукции. Самое главное – это добиться, чтобы объемы экспорта продовольствия Казахстана значительно превышали объемы импорта.

Сельское хозяйство должно специализироваться только на продукции, в которой Казахстан может быть конкурентоспособен на внешних рынках. Нет необходимости производить продукцию, если она неконкурентоспособна по сравнению с более дешевым и более качественным импортом. Если же цены на импорт аграрной продукции дотируются другим государством, для этого существуют тарифные меры, разрешенные ВТО.

В Казахстане необходима кардинальная земельная реформа. Земельная реформа должна начаться с внедрения полноценной кадастровой системы регистрации прав на землю. Информация о собственности и аренде на сельскохозяйственные земли должна быть полностью прозрачной и доступной для всех. Конечные владельцы или арендаторы должны быть видны для каждого участка сельскохозяйственной земли, даже если компания имеет сложную систему собственности или находится в доверительном управлении. Кроме того, необходимо проводить надежный мониторинг использования и качества сельскохозяйственных земель на постоянной основе. Те владельцы, которые не используют свои сельскохозяйственные земли или используют их не по назначению, должны понести финансовые санкции. Следует отметить, что некоторые из этих мер уже реализуются, однако процесс, по нашему мнению, идет крайне медленно и непрозрачно.

После осуществления вышеуказанных мер, которые обеспечат полную прозрачность владения и использования сельскохозяйственных земель, будет намного проще ввести частную собственность на сельскохозяйственные земли и развивать рынок купли-продажи земли.

Власти Казахстана неоднократно говорили о том, что сельское хозяйство должно заменить собой нефтяную отрасль и стать новым драйвером роста экономики. Однако, как отмечалось ранее, с точки зрения доходов и расходов государственного бюджета, агросектор получает госпомощи гораздо больше, чем платит налогов. При этом налоговые преференции в сельском хозяйстве не привели к желаемому развитию сельского хозяйства.

Предпочтительной политикой было бы приведение налогообложения сельского хозяйства в Казахстане в соответствие с производственным сектором. Как обрабатывающая отрасль, так и сельское хозяйство признаны приоритетными секторами в стране и нет причин, по которым налогообложение в сельском хозяйстве должно рассматриваться по-другому. Для решения проблем с уклонением от уплаты налогов в сельском хозяйстве необходимо ускорить процесс внедрения всеобщего декларирования доходов и расходов для всех физических лиц в Казахстане.

Ключевой проблемой, которая очень сильно влияет на расширение рыночного кредитования сельского хозяйства, является государственное кредитование хозяйств по ставкам ниже рыночных. Более того, льготное кредитование представляет собой недобросовестную конкуренцию со стороны государства, и оно внедряет мнение среди сельхозпроизводителей о несправедливости рыночных процентных ставок.

Необходимо немедленно прекратить кредитование бизнеса и населения по ставкам ниже рыночных, особенно это касается кредитов институтов развития. При этом мы не говорим, что государство должно прекратить помогать бизнесу. Если правительство хочет оказать поддержку определенному сектору экономики с более дешевым финансированием, то оно может делать это, но не нарушая рыночные отношения в финансовой системе. Для этого оно должно субсидировать рыночную процентную ставку из государственного бюджета напрямую заемщику примерно так, как это сегодня делает Фонд «Даму».

Чтобы не нарушались конкуренция и рыночное ценообразование в финансовой системе, банки и институты развития должны занимать деньги и выдавать кредиты исключительно на рыночных условиях. В этом случае заемщик будет искать кредит в банках и государственных институтах развития только по рыночным ставкам. В такой ситуации банки смогут заместить институты развития в сельском хозяйстве и будут конкурировать между собой за предоставление лучших условий для сельхозпроизводителей. Следует отметить, однако, что такая система не даст должного результата без частной собственности и рынка купли-продажи для сельхозземель, поскольку земля – это самый главный актив для сельхозпроизводителей, и она должна активно использоваться как залог под рыночное финансирование.

Необходимо усиление кооперации с соседними странами по использованию водных ресурсов. Учитывая климатические условия, дефицит водных ресурсов является одной из важнейших проблем сельского хозяйства в Казахстане. Следует отметить, что более 40% объема водного потенциала Казахстана формируется за счет внешних водных источников России, Китая, Узбекистана, а также Кыргызстана. В этих условиях, помимо улучшения водохозяйственной инфраструктуры и поощрения водосбережения, чрезвычайно важно усиление кооперации с соседними странами по совместному использованию водных ресурсов. Страны должны разработать и реализовать согласованные планы действий, основанные на справедливом и эффективном использовании трансграничных рек и озер. Региональные структуры, занимающиеся водными вопросами, также нуждаются в большем доверии заинтересованных сторон. На межгосударственном уровне необходимы более конкретные шаги по укреплению сотрудничества в водной сфере с целью создания благоприятных условий для повышения водной и энергетической безопасности в регионе.